樹木は、気象害、根の病害虫、不適切な植栽や移植・管理など様々な原因で乾燥・枯死する。このうち干害とは、健全な状態にある樹木が根からの水分の吸収と枝葉からの蒸散のバランスが崩れて衰弱・枯死する被害を指す。

岩手県ではアカマツの造林地で林の一部分が集団で枯れる被害が発生することがある。被害には次のような特徴がある。

水田や畑地に干割れができて生育に障害が発生するような長期にわたる少雨・高温の夏に発生する。

被害は、斜面の肩や小さな隆起など凸出した部分に発生する。

枯れ木は小面積に集中し、周辺部での点状発生は無い。これとよく似た「マツつちくらげ病」(本講座第9回参照)があるが、特有のキノコと焚き火跡の有無によって見分けができる。

被害木は、枯れた針葉が付いているもの(写真3)、完全に落葉したもの、幹の樹皮が付いているもの(写真4)、剥がれ落ちているもの(写真5)など、様々な状態のものが混じる。

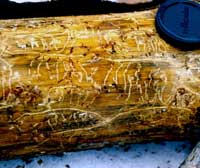

樹皮下にはマツノムツバキクイムシの寄生が見られる(写真6)。この虫は夏だけに寄生する種類で、寄生された樹木は夏に衰弱状態になったことを意味する。

市街地で見られる乾燥被害としては次のような例がある。

庭園樹や街路樹では、狭い植え枡、あるいは地表面を舗装することによって雨水の地下への浸透が遮断されて、水分が不足する例で、広葉樹の場合は葉の縮れや季節はずれの落葉として現れる。このような被害も、高温・少雨の状態で顕在化するため、気象被害とされることが多い。また、大型土木工事による地下水位の低下や水脈の遮断による枯れで、工事後数年で発生する被害も見られる。

写真1 アカマツ被害林

写真2 集中する被害木

写真3 被害木の枝葉

写真4 被害木の幹1

写真5 被害木の幹2

写真6 特有の食跡

(マツノムツバキクイムシ)

3,4本の成虫の食害跡から

幼虫の食害跡が拡がる